近日,化学与生物工程学院刘博天团队在材料学科国际顶尖期刊Advanced Materials上发表题为“Solar Trap-Adsorption Photocathode for Highly Stable 2.4 V Dual-Ion Solid-State Iodine Batteries”的研究论文(Adv. Mater. 2025, e04492. doi.org/10.1002/adma.202504492)。我校为该论文第一完成单位,第一作者为化学与生物工程学院2020级研究生张雪莹,导师刘博天副研究员为通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金和广西科技计划等项目的资助。

碘基电化学储能系统相较于传统碱金属电池具有成本低廉、资源丰富等优势,是实现大规模储能应用的理想候选之一。然而,其实际性能受限于碘的反应动力学缓慢以及多碘化物的穿梭效应,导致容量衰减严重、循环寿命不足。

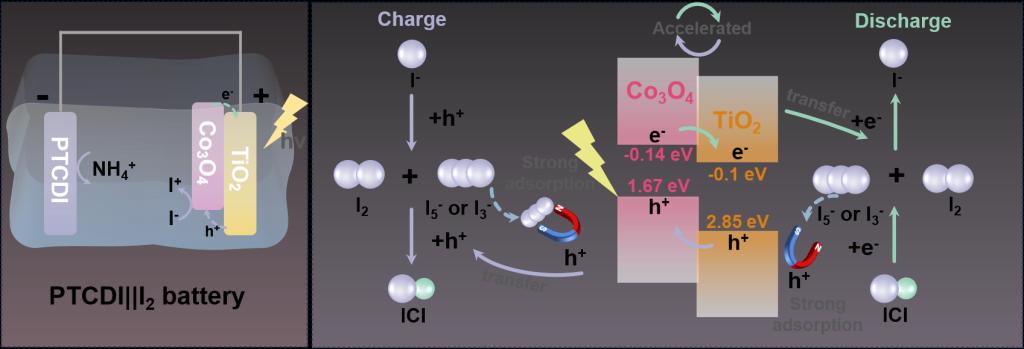

针对上述挑战,刘博天老师团队首次将光辅助机制引入碘正极,成功实现了加速的碘转化动力学,显著提升了碘离子的利用效率,并激活了四电子氧化还原反应路径。 在此基础上,我们采用PTCDI作为负极,构建了一种新型铵-碘双离子电池。结果表明,该PTCDI||I2电池在2.4 V放电电压下实现了高达1.36 mAh cm-2的面容量,并在10 mA cm-2的高电流密度下展现出优异的循环稳定性,经过1000次循环后容量保持率达80.9%。本工作为开发高性能、可持续的碘基储能系统提供了一个新颖而有效的设计框架。

刘博天副研究员主要从事超级电容器、水系锌离子电池、锂/钠/钾离子电池电极材料的功能导向设计、可控合成、反应调控以及构/效关系机理等研究。发展了电极电子和离子输运能力的协同调控新方法,显著提升了电极的有效比容量和器件能量密度,构建和拓展了用于双离子储能体系的全新正极材料,相关成果被Nat Energy、Adv Sci、Adv Mater、Energy Environ Sci等权威期刊引用和推介。担任Nat Commun, CRPSs等国际顶级期刊审稿人,主持国家自然科学基金1项、省部级科研项目2项、中国博士后科学基金2项。以第一作者或通讯作者在Nat Commun、Adv Mater、Adv Sci、Chem Eng J、Small、Adv Funct Mater、CRPS等高水平SCI论文30余篇。

图为光辅助铵-碘双离子电池及光辅助增强机制示意图

(一审:刘博天;二审:马文硕;三审:何方)