编者按:学科兴则校兴,学科强则校强。学校始终将强化特色、打造高峰作为学科建设的核心任务,从理论创新的持续深耕到技术突破的勇毅攻坚,从人才培养的模式革新到社会服务的精准对接,在学科建设道路上步履坚实、稳步前行。为全方位展现学校特色学科建设的实践成果与精神气象,进一步汇聚全校师生干事创业的磅礴力量,特推出【建设高峰学科】专栏,本期将持续推出“人工智能的桂工实践”系列文章,充分展示学校在人工智能等前沿领域的创新成果、育人实践与服务贡献,激励广大师生以更加奋发有为的姿态投身学科建设,在夯基垒台、立柱架梁中勇攀高峰、续写新篇,为建设高水平理工大学筑牢坚实学科根基,为学校高质量发展注入强劲动能,为服务国家战略与区域发展贡献更大桂工力量。

近年来,桂林理工大学紧密围绕地方发展需求,将人工智能技术与农业、林业、渔业、文化遗产保护及基础设施管理等产业深度融合,构建“人工智能+服务地方”创新生态。通过研发“数智农业平台”、林业土壤生态大数据系统、水产养殖智能监测网络等,推动传统农业从“汗水农业”迈向“智慧农业”;依托数字孪生、多模态融合等技术,实现灵渠等文化遗产的数字化保护与沉浸式交互;构建“天-空-地”立体化监测体系,为地质灾害、桥梁安全等城市生命线设施提供智能预警与健康评估,全面赋能地方产业数字化、智能化转型升级。

从“汗水农业”到“智慧农业”:AI赋能农林渔全产业链变革

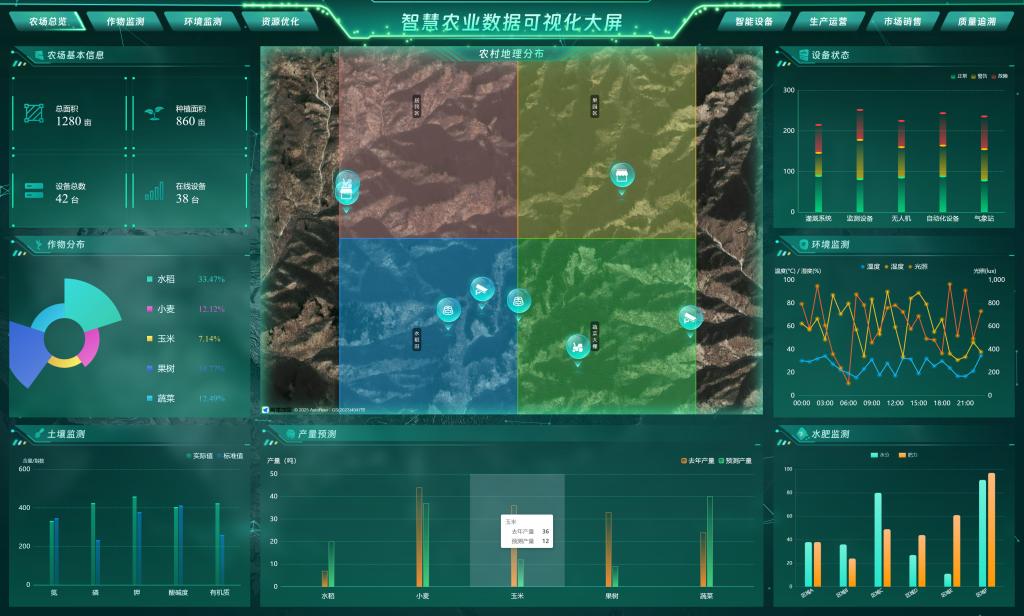

面对农业生产中存在的生态安全、资源浪费及生产效率等核心问题,学校研发的“数智农业平台”通过融合物联网、大数据、人工智能等技术,构建起覆盖农业生产全链条的智慧管理系统。平台以多维感知、智能决策为核心,集成作物生长远程监测、水肥药精准调控、灾害预警、产品溯源等功能。在AI模型研究方面,平台针对农作物开发了系列创新算法。结合Transformer与SENet的病害识别模型准确率达92.98%;随机森林算法支撑的小麦产量预测模型(R²=0.87)显著提升预测精度;高光谱技术结合机器学习实现土壤养分快速分析,为精准施肥提供科学依据。平台的水肥一体化系统依据智能处方实现精准灌溉,资源利用率提升30%以上;溯源系统通过“一物一码”全程追踪生产流通环节,保障食品安全。

智慧农业数据可视化大屏

在林业领域,我校与广西华沃特集团股份有限公司、自治区林业科学研究院合作开展“广西人工林土壤生态大数据平台”建设。平台构建“云-边-端”林地生态环境监测网络,采用随机森林、偏最小二乘回归、多元线性回归、时间卷积网络、多尺度注意力残差网络等机器学习/深度学习算法,构建土壤养分高光谱预测模型。同时,将广西人工林划分不同肥力分区,构建基于DeepSeek大模型的土壤配方施肥推荐AI智能体,对施肥量进行决策,为林业生产提供精准技术支撑。

广西人工林土壤生态大数据平台

在水产养殖领域,团队构建“云-边-端”水产养殖水质监测网络,研制了融合北斗GNSS模块的多网融合水质数据采集智能终端、无人驾驶水质监测船、5G智能网关以及基于非因果双向注意力编码器的水质参数预训练模型。团队设计基于强化学习、多模态数据融合的智能水质调控模型、智能投饲策略,并研制全自动精准投饲装置,建设智能化鱼稻共作尾水处理综合管理系统。成果已形成水质数据采集、精准投饲等新装置4套,并在桂林聚龙潭生态渔业养殖基地、北海海路达农业科技养殖基地应用。

从千年灵渠到现代基建:AI守护文化遗产与城市安全生命线

在文化遗产保护领域,学校开展“虚实融合驱动的灵渠景区数字化保护与智能交互系统研发”,聚焦“数字孪生+多模态融合+智能交互”的关键技术路径,突破多模态数据融合、高精度三维重建、虚实融合交互及智能导览等技术瓶颈。构建以灵渠为核心的文化遗产数字孪生平台,实现历史遗迹的沉浸式表达与动态保护,重点攻克灵渠古水利工程结构三维精细化建模、多源异构数据融合分析、智能导览场景适配等难题,打造集“感知—分析—重构—呈现—交互”为一体的灵渠数字生态解决方案,为全国水利遗产保护提供可复制的技术体系与实践经验。

灵渠的密码

在基础设施安全监测领域,我校研发的“地质灾害安全监测预警系统”构建“天—空—地”立体监测体系,基于计算机视觉技术研发图像位移监测装置,实现边坡、桥梁表面位移检测;通过机载LiDAR穿透植被获取地表损伤数据,多时相卫星遥感进行趋势分析,地面传感器网络采集位移、应力、地下水等实时数据。系统创新建立三维地质可视化模型,融合影像变化监测技术,通过地表运动模拟预判灾害风险,实现重点区域毫米级位移监测与中长期预警。

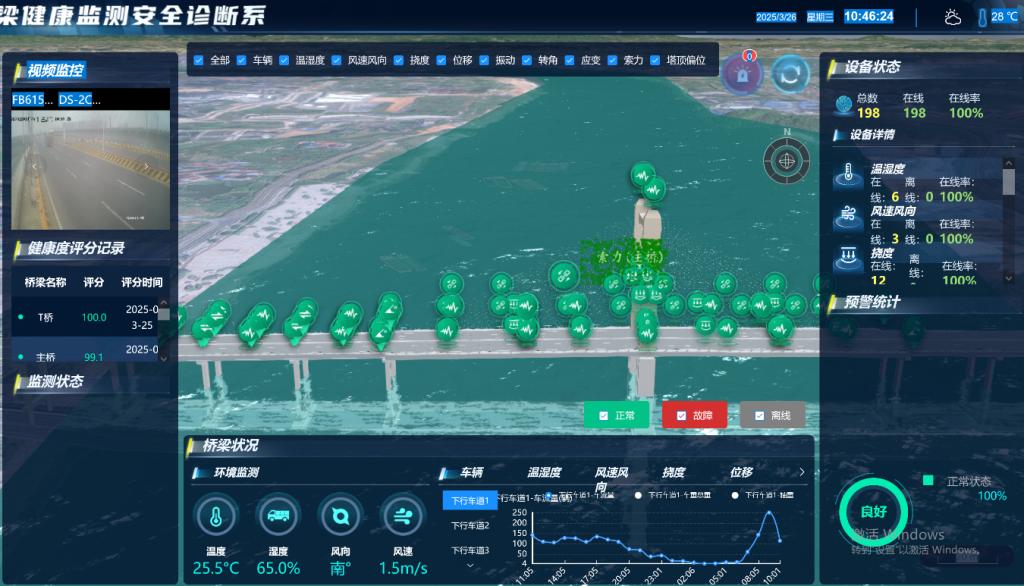

“桥梁健康监测系统”通过对桥梁结构的无损检测、实时监控结构的整体行为,对结构的损伤位置和损伤程度进行诊断,对桥梁的服役情况、可靠性、耐久性和承载能力进行智能评估。系统监测应力应变、静态振动、变形位移、扰度及环境监测等参数,为桥梁的维修养护与管理决策提供科学依据和指导。

桥梁健康监测系统

校地企协同创新:构建产学研用一体化发展新生态

学校通过“校地企”合作模式,与地方企业深度合作,推动AI技术在各产业领域的应用落地。2025年4月,学校与华为技术有限公司签署全面深化合作协议,加强在人工智能等领域的合作,并联合平陆运河集团有限公司、润建股份有限公司、广西汽车集团有限公司等获得多项自治区级重点项目。

学校与华为技术有限公司签署全面深化合作协议

与平陆运河集团举行交流座谈会

2025年9月,由学校与广西盛源行电子信息股份有限公司联合实施的“基于GCN-LSTM的农业物联网多模态数据融合与智慧农业云平台示范与应用”项目成功亮相2025面向东盟国际技术转移与创新合作大会。该项目平台可有效节水节肥15%至30%、降低劳动力成本20%以上、显著减少病虫害发生,同时作物产量与品质得到明显提升。

在智慧城市领域,学校与华为合作研发的“智慧窨井盖监管系统”入选广西新型智慧城市示范项目;开发的智慧街面巡防系统已在多地使用。在医疗健康领域,联合桂林市人民医院开发的AI辅助心血管疾病预测模型准确率达92%,已在基层医疗机构试点应用。研发的“大藤峡水利枢纽船闸船舶过闸智能管理系统”项目成果入选广西“人工智能+制造”产品以及典型案例。

未来,学校将持续深化人工智能在关键领域的融合应用,强化基础研究与核心技术攻关,构建“政产学研用”协同创新生态,推动人工智能技术从“单点应用”走向“系统赋能”。通过完善高水平AI人才培养体系、加强跨界合作与成果转化,助力地方构建现代化产业体系,为服务地方经济社会发展持续贡献“桂工智慧”与创新动能。

(一审:孙谦谦;二审:骆靖璇;三审:雷绍湖)